الاجتهاد (أصول الفقه)

Contenu

- Titre

- الاجتهاد (أصول الفقه)

- Date

- 2012

- Résumé

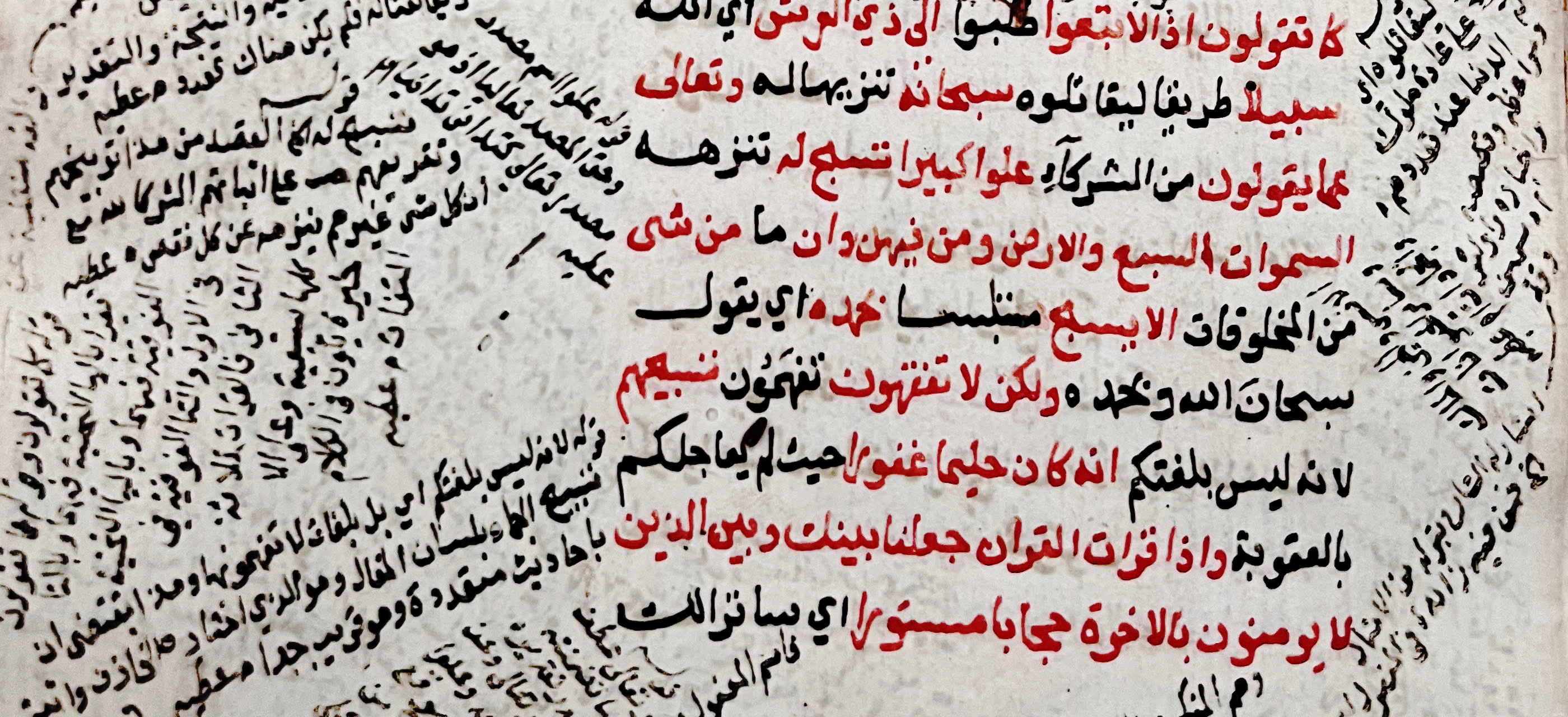

- الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو المشقة والطاقة، وهو بذل أقصى ما في طاقة الإنسان البدنية والعقلية للقيام بعمل ما، مادياً كان أم فكرياً. واصطلاحاً: عرّفه الوارجلاني بقوله: «هو استفراغ الوسع في طلب علم الحادثة، ولا يكون الاجتهاد إلا لمن بلغ الأمر من الجهد». والمجتهد هو من يتصدى للنظر في المسائل واستنباط الحكم الشرعي فيها. ويشترط فيه العلم بأصول الاجتهاد. وقد ركِّز الإباضيَّة على اعتبار الورع والتقوى والعدالة في شروط الاجتهاد، علاوة على الشروط العامة التي يتفق عليها علماء الأصول. وتوسَّع البعض فاشترطوا كون المجتهد حافظاً لكتاب اللّٰه ولجميع معانيه، وللسُّنَّة وجميع معانيها، وحافظاً لآثار من كان قبله من المسلمين. وعقّب الوارجلاني على هذه الشروط بقوله: «هكذا ينبغي أن يكون العالم، ولكن هذا لا يتحقق إلا نادراً». ورجَّح السالمي عدم اشتراط كل ذلك، بدليل اجتهاد الصحابة فت في كثير من النوازن حسب مؤداهم وعلمهم. وهو قول الإمام أبي عبيدة مسلم. وذهب كل من أبي سعيد الكدمي، وأحمد الكندي، والشماخي، والسالمي إلى القول بتجزؤ الاجتهاد؛ وأنه يكفي للمجتهد أن يحفظ ما يؤدي به إلى إدراك المسألة بجميع أدلتها، ولا يعارض نصّاً أو إجماعاً سابقاً. أما الاجتهاد المطلق، فيُشترط فيه العلم الواسع بمدارك الأدلة، وقواعد استنباط الأحكام، والإجماعات، وأسباب النزول، وقواعد اللغة، ونحو ذلك. وينحصر الاجتهاد في الظنّيات أو ما اصطلح عليه بالفروع، دون القطعيّات. ولقد وضع الوارجلاني الضابط للتمييز بين الأصول والفروع بقوله: «فالأصول كل ما جاء في كتاب اللّٰه نصّاً أو مستخرجاً مجمعاً عليه، أو في سُنَّة رسول اللّٰه لاله مقطوعاً بها، أو أجمعت عليه الأمة... والفروع بخلافها، وهو ما طريقته غلبة الظنّ والاجتهاد». واصطُلح على تسمية الأولى قضايا الدين، أو مسائل الديانة؛ وعلى الثانية بمسائل الرأي والاجتهاد. ويُجمع الإباضيَّة أن حصر مجال الاجتهاد في الظنّيات من الفروع الفقهية، يقتضي الحسم بالنسبة لمجال القطعيَّات من أصول الدين، إذ لا يجوز فيها القول بغير مقتضى الأدلة القطعية من نصوص وإجماع. قال السالمي بجواز الاجتهاد في القطعيات، وهو يقصد بذلك أخذ هذه المسائل مشفوعة بأدلتها لانبنائها على القطع واليقين. أما عن الصواب والخطإ في الاجتهاد فقد ذهب جمهور إباضيَّة المغرب إلى أن الحق في واحد ولا يضيق على الناس خلافه. وهو رأي ابن بركة من المشارقة. وذهب جمهور إباضيَّة المشرق والوارجلاني، إلى أن حكم اللّٰه في المسألة ما رآه كل مجتهد، فالحق عندهم مع الجميع. ثم اختلف أصحاب هذا القول؛ فذهب بعضهم إلى أنه ليس لله في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معيّن يطلب من المجتهد إصابته، بل الحكم تبع لظن المجتهد. وذهب آخرون إلى أن لله حكماً في المسألة يتوجه إليه الطلب، لكن لم يُكلّف المجتهد إصابته، فإن أخطأ ذلك الحكم المعيّن في علم الله، فقد أدى ما عليه. واتفقوا على أن خطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي مرفوع عنه، وصوابه مأجور عليه. ولم يغلق الإباضيَّة باب الاجتهاد، بل نصّ علماؤهم على بقائه مفتوحاً، ولا يملك أحد أن يوصده إلى يوم الدين. لكنهم شدَّدوا على من اجتهد بغير علم أو فيما لا يجوز فيه الاجتهاد. وترددت في المصادر الإباضيَّة عبارات مثل: «لا اجتهاد مع ورود النصّ»، «لا حظَّ للنظر مع ورود الخبر» و«إذا تعارض الأثر والنظر، كان الحكم للأثر، وسقط اعتبار النظر»، و«إذا جاء النصّ بطل القياس». وهم بذلك ينصّون على عدم جواز الاجتهاد فيما كان قطعي الثبوت والدلالة. وأما ما كان دون ذلك فيبقى مجالاً للبحث ونظر المجتهدين.

- Editeur

- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

- Place

- مسقط

- Langue

- ara

- rédacteur

- السالمي, عبد الله بن محمد

- بحاز, إبراهيم بن بكير

- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان

- بن ادريسو, مصطفى بن محمد

- volume

- 1

- numéro d’édition

- 2

- pages

- 205

Position : 59143 (4 vues)